娱乐吃瓜酱沉默成本效应,娱乐吃瓜背后的心理陷阱解析

沉默成本效应(Sunk Cost Effects)是一种心理学概念,主要描述的是人们在决策过程中,由于已经投入的成本(如时间、金钱、精力等)而难以做出改变的现象。这些已经发生的成本无法收回,因此在决策时,人们往往会考虑到这些沉默成本,导致决策时产生偏见和误导。

具体来说,沉默成本效应指的是当人们已经为某种商品或劳务支付过成本后,会增加该商品或劳务的使用频率。这种效应反映了人们避免浪费的愿望,即使这些成本已经无法收回,人们仍然倾向于继续投入以避免之前的投入成为“浪费”。

例如,如果你已经花费了大量时间和金钱去学习一门技能,即使后来发现该技能对你的职业发展不再有帮助,你可能会因为不愿意浪费之前的投入而继续坚持。在这种情况下,继续投入的时间和金钱就是沉默成本。

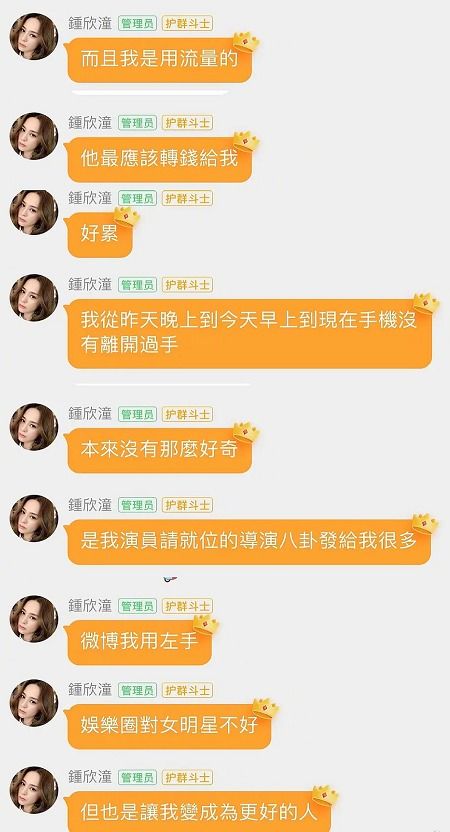

沉默成本效应在娱乐吃瓜酱的情境中,可能指的是人们在已经投入了时间、精力或其他资源后,难以放弃继续关注某些娱乐事件或人物,即使这些事件或人物可能不再吸引人或不值得继续关注。这种心理现象使得人们难以做出改变,继续投入更多的沉默成本。

总的来说,沉默成本效应是一种常见的心理现象,它提醒我们在做决策时应基于未来可能产生的成本和收益,而不是基于已经发生且无法改变的成本你有没有遇到过这种情况?明明一部电影让你看得直打哈欠,可还是咬牙坚持看到片尾,只因为“票都买了,不能浪费”?或者,一段关系让你心力交瘁,可就是放不下,因为“曾经投入那么多,不甘心”?别急,这可不是你一个人,这背后有个心理学现象,叫“沉没成本效应”。

沉没成本效应:你的选择为何如此顽固?

想象你花了一百块钱买了一张电影票,电影开始了,你发现剧情无聊透顶,但你还是坚持看完,只因为“票都买了,不能浪费”。这就是沉没成本效应在作祟。简单来说,就是因为你已经投入了资源(在这个例子中是金钱和时间),所以你会倾向于继续投入,即使这样做并不理性。

心理账户:你的钱都去哪儿了?

你知道吗,我们的大脑会自动把不同的钱分成不同的“心理账户”。比如,你可能会觉得花在电影票上的钱和花在午餐上的钱是两回事。这就导致了我们在面对损失时,会倾向于保护那些“心理账户”中的资金,哪怕这样做并不划算。

损失厌恶:为什么我们害怕损失?

心理学家卡尼曼提出的前景理论告诉我们,人们对损失的感知强度是收益的两倍。这就是为什么我们会害怕损失,哪怕这个损失已经无法挽回。比如,你花了一万块钱买了一只股票,结果它开始下跌,你可能会感到焦虑,甚至不愿意割肉,只因为害怕损失。

情感关系:执念背后的沉没成本效应

在感情世界里,沉没成本效应同样无处不在。比如,一段感情让你痛苦不堪,但你就是放不下,因为“曾经投入那么多,不甘心”。这种执念其实就是在保护你心中的“情感账户”,不愿意承认自己的损失。

商业博弈:策略操控与沉没成本效应

在商业领域,沉没成本效应同样被广泛应用。比如,一家公司投入了大量资金研发一款新产品,即使市场反馈不佳,公司也可能继续投入,只因为“已经投入了这么多,不能就这样放弃”。

打破沉没成本效应的恶性循环

那么,如何打破这种恶性循环呢?首先,要认识到沉没成本效应的存在,不要让它左右你的决策。其次,学会区分“心理账户”,不要让过去的投入影响你的未来决策。勇敢面对损失,不要害怕承认错误。

说了这么多,你是不是觉得沉没成本效应离我们很近呢?其实,它就在我们生活的方方面面,影响着我们的选择。所以,下次当你面对类似的情况时,不妨停下来,深呼吸,想想这篇文章,也许能帮助你做出更明智的决策哦!

本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;yuzhibolangzi@gmail.com 通知邮箱谢谢!

举报邮箱:aikan58@tuta.io

微信客服

微信客服 微信公众号

微信公众号